|

解説

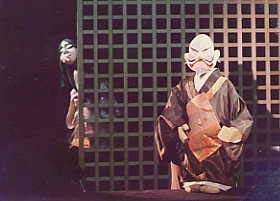

平家女護島は、近松門左衛門が 五段の浄瑠璃として書き、享保四年(一七一九)八月十二日より竹本座にて女平家女護島として初演されました。その後、安永、寛政、文化、文政、天保、安政年間に 赦免の段、鬼界ケ島の段が上演され、安政六年が江戸期最後の上演となっていました。其の後七十一年を経て昭和五年一月、四ツ橋文楽座において、鬼界ケ島の段が豊竹古執太夫(山城小橡)、初世吉田栄三によって復活され、戦後は、昭和二十一年八月、昭和三十二年、昭和四十六年に鬼界ケ島の段が上演され 今日に到っています。歌舞伎や前進座でも現在では、「俊寛」の件りのみが上演され、通し上演は初演以来行われておりません。クラルテの今回の通し上演は、原作の五段目(文覚東への道筋)をカットし、序幕、終幕と三段に再構成されています。 平家女護島は、近松門左衛門が 五段の浄瑠璃として書き、享保四年(一七一九)八月十二日より竹本座にて女平家女護島として初演されました。その後、安永、寛政、文化、文政、天保、安政年間に 赦免の段、鬼界ケ島の段が上演され、安政六年が江戸期最後の上演となっていました。其の後七十一年を経て昭和五年一月、四ツ橋文楽座において、鬼界ケ島の段が豊竹古執太夫(山城小橡)、初世吉田栄三によって復活され、戦後は、昭和二十一年八月、昭和三十二年、昭和四十六年に鬼界ケ島の段が上演され 今日に到っています。歌舞伎や前進座でも現在では、「俊寛」の件りのみが上演され、通し上演は初演以来行われておりません。クラルテの今回の通し上演は、原作の五段目(文覚東への道筋)をカットし、序幕、終幕と三段に再構成されています。

治承四年、南都を攻めた平重衡が放った火は、東大寺を始め南都の寺々を猛火に包み、大仏も焼け落ちた。意気揚々と大仏の頭を土産に清盛のもとへ帰った重衡は、南都へかくれ住んでいた流人俊寛の妻、あづまやも生けどりにしてつれ帰った。

義朝のしゃれこうべを前に清盛父子が呵々大笑していると、大仏の頭より文覚上人が現れわ、重衡らを散々愚ろうし、しゃれこうべを奪い去った。「文覚連め!しかし、この平家をたおすことは出来ぬぞ」と、豪語する清盛は、俊寛の妻あづまやをなびかせようと、瀬尾・丹など重立った家来をさしむけるが、いずれも失敗。あくまで俊寛に操を立て通そうとするあづまやの心ばえに、来あわせた能登守教経は清盛に橋わたしするとみせ、あづまやの自害をすゝめる。 義朝のしゃれこうべを前に清盛父子が呵々大笑していると、大仏の頭より文覚上人が現れわ、重衡らを散々愚ろうし、しゃれこうべを奪い去った。「文覚連め!しかし、この平家をたおすことは出来ぬぞ」と、豪語する清盛は、俊寛の妻あづまやをなびかせようと、瀬尾・丹など重立った家来をさしむけるが、いずれも失敗。あくまで俊寛に操を立て通そうとするあづまやの心ばえに、来あわせた能登守教経は清盛に橋わたしするとみせ、あづまやの自害をすゝめる。

あづまやの首を持って、清盛に諌言する教経は、さらに中宮徳子の平産を祈願して非常の大赦を行なうようにすゝめ、清盛は俊寛を除く康頼、成経の赦面状を瀬尾太郎にさずけた。教経は小松殿の意を受け、俊寛赦面の文を丹左衛門尉に授けて使いさせることにした。鬼界ケ島では三人の流人、俊寛、康頼、成経は、都恋しさに身をこがしつゝ、くうやくわずでやせさらばえた体をよせあっていたが、せめてもの三人の心を慰めるのは、成経に千鳥という妻となるべき女が出来たことであった。そこへ都ょり赦面船がついた。喜ぶ三人、しかし瀬尾が読ろあげる状に俊寛の名はなかった。狂乱する俊寛、しかしその時、丹左衛門尉は教経ょりの赦文を見せる。やれ三人共のお赦しがと喜びも束の間、成経の恋人千鳥がわたしを捨てゝ行かれるかと走り寄る。通行手形は三人、女は乗せられぬとよばはる瀬尾は、俊寛のとりなしを激昂し、おもわずあづまやの最期を口走る。おどろく俊寛は瀬尾の刀をとって切りつける。恋しい妻のいぬ都へ帰ってもと、俊寛は瀬尾にとどめをさし、身代りに千鳥を舟に乗せ、自らはさらばさらばと鬼界ケ島にたゞ一人とりのこされていく。 あづまやの首を持って、清盛に諌言する教経は、さらに中宮徳子の平産を祈願して非常の大赦を行なうようにすゝめ、清盛は俊寛を除く康頼、成経の赦面状を瀬尾太郎にさずけた。教経は小松殿の意を受け、俊寛赦面の文を丹左衛門尉に授けて使いさせることにした。鬼界ケ島では三人の流人、俊寛、康頼、成経は、都恋しさに身をこがしつゝ、くうやくわずでやせさらばえた体をよせあっていたが、せめてもの三人の心を慰めるのは、成経に千鳥という妻となるべき女が出来たことであった。そこへ都ょり赦面船がついた。喜ぶ三人、しかし瀬尾が読ろあげる状に俊寛の名はなかった。狂乱する俊寛、しかしその時、丹左衛門尉は教経ょりの赦文を見せる。やれ三人共のお赦しがと喜びも束の間、成経の恋人千鳥がわたしを捨てゝ行かれるかと走り寄る。通行手形は三人、女は乗せられぬとよばはる瀬尾は、俊寛のとりなしを激昂し、おもわずあづまやの最期を口走る。おどろく俊寛は瀬尾の刀をとって切りつける。恋しい妻のいぬ都へ帰ってもと、俊寛は瀬尾にとどめをさし、身代りに千鳥を舟に乗せ、自らはさらばさらばと鬼界ケ島にたゞ一人とりのこされていく。

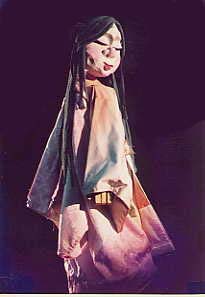

都では中宮徳子、男子御安産、その喜びの声とも思えぬひしめきは、兄弟、夫を朱雀の御所に住まう常盤御前にとりことされた女たちの怨さの声。いかなる事かと教経は、もとは源氏重恩の侍でいまは平氏に仕える弥平兵衛宗清に命じ、常盤の行状をさぐらせる。朱雀の御所では、ときわは日夜、笛竹、ひな鶴、二人の腰元に男をよぴこませ、なぴくとみせて実はその証しとして源氏の味方に引きこんでいたのであった。宗清を通りがかりの男とみて引きこんだときわは、宗清を見てびっくり 都では中宮徳子、男子御安産、その喜びの声とも思えぬひしめきは、兄弟、夫を朱雀の御所に住まう常盤御前にとりことされた女たちの怨さの声。いかなる事かと教経は、もとは源氏重恩の侍でいまは平氏に仕える弥平兵衛宗清に命じ、常盤の行状をさぐらせる。朱雀の御所では、ときわは日夜、笛竹、ひな鶴、二人の腰元に男をよぴこませ、なぴくとみせて実はその証しとして源氏の味方に引きこんでいたのであった。宗清を通りがかりの男とみて引きこんだときわは、宗清を見てびっくり

する。ときわの不行跡を責め、烈婦あづまやをほめる宗清に、ときわは牛若のためにお味方集めのはかりごとと本心を明かす。

母を責める宗清に切りかゝる笛竹は、実は牛若の仮の姿であった。おどろく宗清は、ふしだら者に刀は汚れと巻絹をなげつけると、それは一流れの白旗であった。宗清の心を知って雑言を謝まる母子に、牛若と知ってのがされようか、はやく我を討てと迫まる宗清と討てぬ母子の板ばさみ、と床下ょり宗清をつらぬく刃、ひな鶴こと実は宗清の娘、松枝が思い切ったる一刺しに、でかしたと喜ぶ深手の父、せめて手当ととどまる娘を母子ともに立ちのかせ、「牛若のがさじのがさじ」と宗清は立ちつくす。後白河法皇を厳島参詣にことよせ、海中に葬り去ろうとした清盛の企ては、成経に捨てられた海女千鳥と俊寛の下人有王丸の働きで失敗におわる。

怒りに燃えて都へ帰った清盛は、あづまやの怨霊と、牛若と共にのがれる道中で殺された、ときわの怨霊に苦しめられ、高熱を発したあげく、さしも天下並ぶものなき権力者清盛も石船の中で悶え死ぬ。法皇を助けて逃がれた有王丸と千鳥の若い二人は、鬼界ケ島に新しい人間のくらしをみつけて生きはじめていく。

|